曼城夺冠的背后,英超球队这些年来的经营模式发生了什么变化?

5 月 12 日,2018-19 赛季英超联赛收官,曼城、利物浦和托特纳姆热刺分别排在总积分榜的头名、第 2 名和第 4 名。加上利物浦和热刺会师欧冠决赛,这 3 支球队似乎已经稳居英超乃至欧洲足坛的一线。

这和 2004 年的情况截然不同。那一年,曼城排在联赛第 16 名,热刺第 14 名,利物浦排名第 4。作为对比,阿森纳完成了历史性的零输球赛季,切尔西刚被俄罗斯寡头买下,曼联仍具有竞争力,3 家传统豪门垄断了从 1996 年到 2011 年的所有英超冠军。今年,他们的角色从“争冠”变成了“让四”。

15 年间究竟发生了什么?英国《经济学人》(The Economist)杂志试图从球队的经营上找到答案。

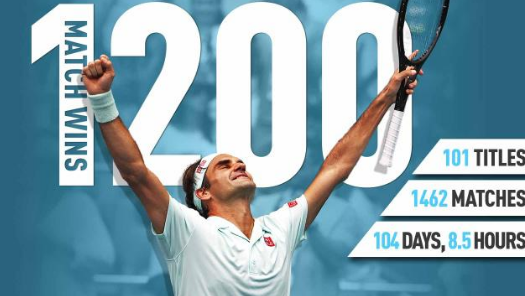

普遍认为,“钱”还是决定一支球队表现的关键因素。显著的例子是曼城,这家球队在 2008 年至 2012 年之间花掉了 5.2 亿英镑的转会费,比阿布拉莫维奇买下切尔西头 4 年的投入还要大。利物浦则在 2010 年得到美国芬威体育集团(FSG)的输血,不仅逃出了破产边缘,还为球员开出了大笔薪资。这张图显示了欧洲各豪门 2019 年的投入与实力评分之间的对应关系。

但薪资只是问题的一方面。根据财政公平竞争规则(Financial Fair Play rules),各支球队的开销必须少于收入,否则就会受到罚款。曼城在球员上的花销只比曼联多 8%,但效果截然不同;热刺的成绩明显比阿森纳更好,却比后者少花 20%。

《经济学人》认为,关键不在于花多少钱,而在于钱花得是否明智。曼城、利物浦和热刺成功的秘诀,可能是他们从其他豪门过往的投资记录中吸取了教训。

得益于激烈竞争带来的商业价值,英超在欧洲五大联赛中以转会手笔阔绰著称,却甚少染指欧洲冠军头衔。换言之,投资与成绩之间并不是严格的正相关。这背后有两个原因:第一,在转会市场上,英超球队经常因为更雄厚的资本而遭遇差别定价,不得不为同一名球员付出更高的成本;第二,英格兰俱乐部倾向于从顶级俱乐部引进年龄较大的球星,而不是培养有前途的小将,这些已经功成名就的球星有时就被晾在了替补席上。

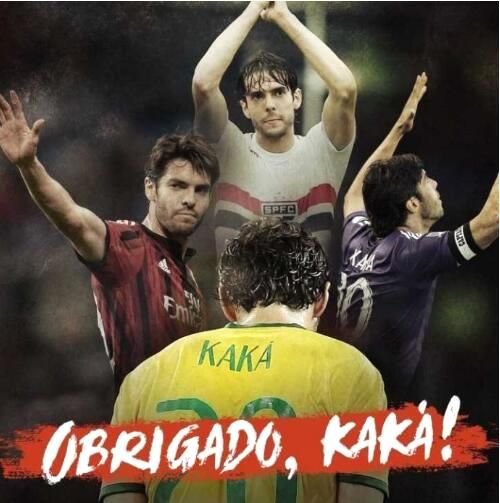

曼城、利物浦和热刺则没有落入同样的陷阱。数据图表表明,2016 年以来这 3 家俱乐部引进球星的平均年龄明显小于阿森纳、切尔西和曼联,这意味着更有机会享有球员的黄金年龄。

同时,前 3 家俱乐部也更少从顶级强队(约为欧洲前 15 名)手中购买球星。以曼市双雄为例,2016 年以来,曼城只有不到 20% 的球员购自顶级强队,这一比例在曼联方面则是 50%。德布劳内和萨拉赫分别花掉了曼城和利物浦 5500 万英镑和 3700 万英镑,创下了两队当时的转会纪录,如今看来都是很划算的交易。

更极端的例子是热刺。由于新建球场占据了球队财政的一大部分,这个赛季,热刺成了英超史上第一支没有签下新球员的球队。但热刺多年以来对年轻球员的培养收到了回报,这些后起之秀包括埃里克森、孙兴慜和德勒·阿里,他们原本效力于阿贾克斯、勒沃库森和米尔顿·凯恩斯足球俱乐部。

综观过去 3 年各俱乐部的阵容调整,曼城、利物浦和热刺都没有犯什么错误。相比之下,曼联、切尔西和阿森纳都为传统的引援模式付出了代价。去年,曼联用联赛高薪从阿森纳挖来了 30 岁的前锋桑切斯,后者在这个赛季的 45 场比赛中只进了 5 球。切尔西花了 6000 万英镑从皇家马德里手中买下了莫拉塔,结果只闪耀了一个赛季。阿森纳在后防线上的投入也不达预期。

图片来源于网络,如有侵权请联系站长删除

-

- 暂无评论

关注我们

关注我们

正在加载验证码......